一、生物胺的基本特性

根据结构,生物胺可以分为3种类型:脂肪族(腐胺、尸胺、精胺和亚精胺等)、芳香族(酪胺、苯乙胺等)和杂环类(组胺、色胺);根据氨基的数量,生物胺可以分为2 种类型:多胺类(精胺、亚精胺)和单胺类(酪胺、腐胺、尸胺、色胺和苯乙胺等)。根据来源,生物胺可以分为2 种类型:内源性生物胺和外源性生物胺,内源性生物胺主要指在不同组织中合成产生并通过血液系统传递的神经递质,它们具有生长调节、神经传递、炎症介质等生理功能,包括儿茶酚胺类(多巴胺、去甲肾上腺素、肾上腺素)、吲哚胺类(5-羟色胺、褪黑素)和组胺类。外源性生物胺是经常能在食品原料和加工品中检测到的抗营养因子,通常是不同氨基酸在不同氨基酸脱羧酶的作用下脱去α-羧基形成的胺类化合物,例如:组氨酸脱羧形成组胺,色氨酸脱羧形成色胺,酪氨酸脱羧形成酪胺,赖氨酸脱羧形成尸胺。通常外源性生物胺是肉制品等富含蛋白质的食品中生物胺类风险物质的主要来源。

二、肉制品中生物胺的形成及影响因素

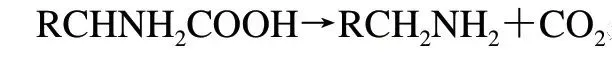

生物胺是游离氨基酸在微生物氨基酸脱羧酶催化下脱羧反应的产物,游离氨基酸含量直接影响生物胺的积累程度,因此肉制品生物胺的形成通常与肉制品中的蛋白质分解密切相关,游离氨基酸的脱羧基过程如下:

肉制品中生物胺形成的必要条件为具有氨基酸、寡肽等生物胺的前体物质、存在可分泌氨基酸脱羧酶的微生物、适宜微生物存活、繁殖及脱羧酶发挥活性的环境条件等。

原料肉的质量对肉制品中生物胺的形成有一定的影响,一方面,原料肉可以影响生物胺产生菌和腐败菌的生长,另一方面,原料肉中蛋白质丰富,为生物胺的形成提供底物,也为脱羧反应提供反应发生的场所。不同原料肉中生物胺的含量有差异,精胺和亚精胺是天然存在的生物胺类物质,在猪肉、羊肉、牛肉、鸡肉等新鲜原料肉中含量较高,其他生物胺类物质在新鲜原料肉中含量则相对较低。

肉制品,尤其是发酵肉制品中生物胺的形成与所使用的发酵剂、原料肉自身和生产环境中所含有某些产胺微生物密切相关。发酵剂对肉制品中生物胺的影响较为复杂,不同菌种可能造成肉制品中不同生物胺的积累。在发酵过程中所形成的适宜温度条件、水分活度、pH值等工艺参数也可影响肉制品中的游离氨基酸脱羧形成生物胺,造成生物胺的积累。由于革兰氏阳性菌、革兰氏阴性菌、酵母菌均可以产生生物胺,但不同菌株的产胺能力有所不同。因此,不同发酵肉制品中生物胺的含量差异较大。

适宜的环境条件有利于微生物生长、脱羧酶合成和脱羧酶活性的提高,可促进肉制品中生物胺的形成。影响微生物生长和脱羧酶活性的环境条件主要有pH值、贮藏温度、贮藏时间等。

三、肉制品中生物胺的检测

由于肉制品中生物胺的含量较低且存在基质干扰,为了使样品中待测组分实现较高的回收率,同时降低基质干扰,提高检测灵敏度,样品在检测前通常需要进行前处理。目前常见的前处理方法有酸性液体脱蛋白法、液-液萃取法和固相萃取法等。

1、液相色谱法

液相色谱法是定量分析肉制品中生物胺最为广泛的检测方法,具有检测灵敏度高、分析速度快、定量准确等优点,在检测器的选择方面,最常用的是紫外检测器和荧光检测器,但由于多数生物胺本身没有足够的紫外可见吸收,也没有明显的荧光效应,样品未经衍生化,采用紫外检测器或荧光检测器直接进行液相色谱检测较为困难。在检测前通常先要对生物胺进行衍生化处理。衍生方法可分为柱前衍生和柱后衍生。常用的衍生剂包括邻苯二醛、苯甲酰氯、丹磺酰氯、二硝基苯甲酰氯、6-氨基喹啉基-N-羟基琥珀酰亚胺基氨基甲酸酯和1,2-萘醌-4-磺酸盐等。液相色谱-荧光检测联用技术是较早用于检测生物胺的方法,随着二极管阵列检测器的使用,实现了对多种生物胺的同时检测。

2、毛细管电泳色谱法

目前毛细管电泳色谱法常用的分离方法有毛细管区带电泳、毛细管凝胶电泳、毛细管等速电泳、毛细管等电聚焦电泳和胶束电动毛细管色谱。与高效液相色谱法相比,毛细管电泳色谱法具有分析时间短、分离速度快、有机溶剂用量小、成本低等优点,但对低含量的生物胺不敏感,检出限较高,迁移时间的重现性低于高效液相色谱法。

3、生物传感器法

生物传感器法是目前生物胺检测技术的一个热点研究方向,主要采用抗原、抗体、酶等物质作为生物探针,利用其与生物胺发生的特异反应,通过换能器将反应结果输出为可检测的信号,通过信号分析待测物质,实现对生物胺的分析,具有特异性高、操作简单、检测速度快等优点。

四、肉制品中生物胺的控制

生物胺不易挥发,稳定性强,一旦形成很难破坏,生物胺的过量积累会造成许多不良影响,随着人们对食品安全的要求不断提高,控制生物胺的研究就显得尤为重要。肉制品中生物胺可从原料肉、生产工艺、天然保鲜剂、降解生物胺等多途径进行控制。

控制好原料肉的卫生状况是保证肉制品质量安全的必要措施。低温环境可抑制产胺微生物的生长,降低氨基酸脱羧酶的活性,从而有效降低原料中生物胺的含量。在肉制品生产过程中通过降低水分活度、适当提高pH值、采用低温工艺等可降低氨基酸脱羧酶的活性,减少肉制品中生物胺的形成。对于生物胺含量通常较高的发酵肉制品来说,在工艺参数设计中选择合适的具有氨基酸氧化酶活性的发酵剂是控制肉制品生物胺含量最有效的措施。天然保鲜剂通常含有酚类物质和β-羟基酮结构等,这些物质能够清除生物体中的羟自由基、超氧自由基,减少脂质过氧化物,具有一定的抑菌作用,对生物胺的形成具有较好的抑制效果。一些从发酵食品中分离出来的菌株被证明可以通过产生胺氧化酶来降解生物胺。

结语

适量的生物胺有利于人体的正常生理活动,但是生物胺的过量积累会导致人体产生一系列不良反应。

肉制品是人们食物结构中的必要组成部分,随着人民生活水平的提高,人们对于肉制品安全性的要求会不断提升。肉制品中含有丰富的蛋白质,具备形成生物胺所需的适宜条件,因此,生物胺是肉制品中必然存在的一类风险物质,严格控制肉制品中生物胺的含量对于保障人体健康具有重要意义。

深入研究肉制品中生物胺的形成,针对性地对影响生物胺形成的各种因素进行调节,为将来对生物胺进行靶向调控奠定坚实的基础。肉制品是一种复杂的基质,进一步改进前处理方法和检测技术,减少处理步骤、提高处理效果,消除基质干扰,增强检测专属性,使操作简单快速、分析灵敏度提高、准确性更强,是当前食品安全检测的研究方向和诉求,质谱技术的革新可实现对肉制品中痕量生物胺的快速、准确、多成分检测,生物传感器因其操作简单、检测结果可视化,在对肉制品中生物胺的快速检测方面将有巨大的发展空间。基于对生物胺形成机制的深入认识和检测技术的不断提高,生物胺的控制方法将更加精准。

目前很多研究显示,天然保鲜剂可有效抑制肉制品中产生物胺微生物的繁殖,降低肉制品中生物胺的积累量,我国是资源大国,植物自然资源丰富,研究者们可以进一步筛选对肉制品中生物胺具有高效、特效抑制作用的植物提取物,制备安全、有效的肉制品保鲜剂,进而改进肉制品的保鲜工艺。同时,风险评估作为一种科学识别、确认、评价对人体健康造成不良影响的危害因子的方法,应充分运用这一工具来科学评估肉制品中生物胺的风险,从而使我国肉制品中生物胺的风险评估体系更加完善,肉制品的食用安全得到保障。

当前所在页面:

当前所在页面: